(「万葉集の文字法(1)」に掲げた写真と同じ)

表記のめりはり

��この記事は、「万葉集の文字法(2)」に続きます)

再び、天平2年(730)の大伴旅人送別の宴に戻って、『万葉集』の《文字法》の特徴を見てみたいと思います。

先の記事「万葉集の文字法(2)」では、助詞・助動詞を記すために用いられる「正訓字」(日本語のことばと、ほぼ同じ意味を表す漢字)や、『者』のような「正訓字」に近い万葉仮名が、固定されていることを見ました。

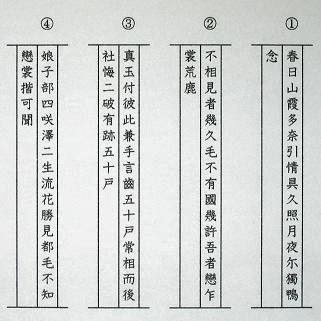

助詞・助動詞という点で言えば、天平2年の送別の歌群の漢字本文を改めて見ると(上の写真)、助詞・助動詞の表記が、しばしば省略されていることに気づきます。

例えば、助詞では、以下です(〔 〕は、現在の訓。下線を引いた助詞の表記が省略されている)。

① 立毛居毛 (巻4・568)〈写真3行目) 〔たちてもゐても〕

② 辛人之衣染云 (巻4・569)〈写真6行目〉 〔からひとのころもそむといふ〕

③ 山跡辺君之立日乃 (巻4・570)〈写真7行目〉 〔やまとへにきみがたつひの〕

④ 野立鹿毛 (巻4・570)〈写真7行目〉 〔のにたつしかも〕

①では、並列を示す接続助詞「て」、②では、言うことの内容であることを示す格助詞「と」、③④では、動作の帰着する場所や動作の起こる場所を示す格助詞「に」の表記が、省略されています。

どの場合も、読み下す時には、前後の文脈と、歌の音数律から、省略された助詞を、誤りなく補うことができます。

助詞の表記の省略は、「万葉集の文字法(1)」で紹介した、動詞の活用語尾の無表記と同じように、漢字の視覚的印象を、強く前面に押し出し、歌のことばの「意味」を簡潔に伝えるものとなっています。

しかし、その一方で、大伴旅人送別の宴の歌群にも見えるように、時間の前後関係を示す接続助詞「て」(『而』)、確定条件を表す接続助詞「ば」(『者』)や、詠嘆の終助詞「かも」(『鴨』など)は、決して省略しません。その他、以下の助詞も、表記を省略しません。

・動作の対象を示す格助詞「を」

・並列関係や共同の相手であることを示す格助詞「と」

・経過を表す「ゆ」

・出発点を示す「より」「から」

・「し」以外の副助詞(「だに」「すら」「さへ」など)

・係助詞「ぞ」「なむ」「や」「かも」「こそ」

・「そ」以外の副助詞

文の骨格に関わる助詞は、必ず表記するということです。また、詠嘆の表現を、「歌」の本質に関わるものとして、重視していたのでしょう。

このように、必ず表記する助詞が決まっています。ところが、それ以外の助詞については、表記しても、表記しなくてもよいのです。ただし、あくまでも、文脈がきちんとたどれ、それに基づいて容易に読み下せるように表記するという、条件付きですが。

例えば、①の「立(た)ちても居(ゐ)ても」は、『万葉集』の歌に、広く見られる表現です。そして、①の『立毛居毛』の他に、次のような表記が見られます。

a 立座妹念 (巻11・2453)人麻呂歌集略体歌

b 立而毛居而毛君乎思曽念 (巻10・2294)作者未詳歌

aは、『万葉集』の《文字法》が確立する以前の、古い表記法です。一切、助詞を表記しません。「立座」という大づかみな表記は、“立ったり座ったりしても、どうしても相手が思われてならない”、という動作を、視覚的に、ダイレクトに伝えるものです。しかし、いざこれを読み下すとなると、一瞬戸惑います。

①の『立毛居毛』では、『毛』が表記されているために、「たちてもゐても」と読み下すことは、aよりも容易です。

bは、『万葉集』の《文字法》の範囲の表記ですが、助詞は全て表記しています。「たつ」「ゐ」を、『立』『居』と、「正訓字」で表記し、また活用語尾を一切表記しないという点で、歌の「意味」を伝えることを、なお志向していると言えます。

しかし、助詞全てを表記したために、①よりも、漢字の放つイメージは、弱くなっています。この歌を表記した人は、この歌の、「読み下しやすさ」を、より重視したのでしょう。

*なお、助詞『之』を、わざと丁寧に、たくさん表記することで、一首の音楽性を、視覚化しようとした例もあります。

以上のことは、助動詞についても、あてはまります。

このように、『万葉集』の《文字法》では、助詞・助動詞を表記するか、しないかについて、大きな部分が、表記者の裁量に委ねられています。そこに、個人の志向を反映させたり、創意を働かせたりする余地が、生まれます。

歌のことばの「意味」を鮮明に伝えながら、しかも、比較的容易に、また確実に日本語に読み下せることをねらったのが、①の『立毛居毛』という表記でした。

このフレキシブルな《文字法》を用いて、表記のめりはりを考えながら、歌に、文字の姿を与えてゆくことは、万葉歌人たちにとって、実に楽しい作業であったと思われます。そして、平安時代の歌人たちは、この楽しさを、、あえて捨て去って、平仮名によって、「和歌」を表記する道を、選び取るのです。

【『万葉集』の《文字法》】(今まで述べてきたことをまとめておきます)

��1) 動詞の活用語尾は、原則的に表記しない。

��2) 助詞・助動詞を記すために用いられる「正訓字」や、「正訓字」に近い万葉仮名は固定されている。

��3) 特定の助詞・助動詞については、表記を省略できない。それ以外の助詞・助動詞は、表記しても、表記しなくてもよい。

��4)

① 「正訓字」で書けるところを、万葉仮名や「借訓字」で表記したり、

② 一般的な万葉仮名で書けるところを、特殊な万葉仮名や、「借訓字」で表記したり、

③ 書かなくともよい活用語尾を、前後の文字との関わりで、表記したりする。

��主な参考文献]

��.小川靖彦「万葉集の文字法」青山学院大学文学部日本文学科編『文字とことば―東アジアの文化交流―』青山学院大学文学部日本文学科、2005年